#005 ビジョナリー・リーダーシップ考

Human Capital Insight #005

Human Capital Insightは、150社50万人以上の方が受検された市場価値測定テストのデータをもとに、日本経済新聞などの記事と紐付けして、業種・職種を越えて、企業の人材のビジネス能力をレポートしたものです。

※市場価値測定テスト…市場価値測定テスト(MVA)とは、独自に開発したセブンレイヤーズモデルに基づいて、ビジネスパーソンの保有するコンピュータースキル、リーダーシップ能力や性格、適性、体力等の潜在的能力を客観的かつ科学的に数値化するためのテストで、1000点満点のテストとなっております。(各能力については100点満点)現在、簡易版を含め、MVAをご利用になられた方は50万人を超え、信頼性の高い人材評価プログラムとして、日本を代表するリーディングカンパニーを中心に高い評価を得ております。

MVAに関する説明はこちら

http://www.v-change.co.jp/mvajtest/

——————————————————————————-

今日のトピックは、

~「ビジョナリー・リーダーシップ考」~

——————————————————————————-

『中間管理職の“罰ゲーム”を終わらせる? アリの知恵とシェアド・リーダーシップ理論』

アリはエサを運ぶ際にリーダー役を頻繁に交代しながらジグザグに進み、常に最適解を探る柔軟な行動をとっている。これは「シェアド・リーダーシップ」の考え方に通じ、人間の組織にも応用可能とされる。この考え方はチーム全員が状況に応じてリーダーやフォロワーの役割を担うことで、変化の激しい現代に対応しやすくなるというものだ。これによって中間管理職は負担が減り、より重要な仕事に集中できるようになるが、その実現には企業風土とトップの意識改革が不可欠である。

(朝日新聞グローブ 2025年5月19日 電子版より抜粋・編集)

上記の記事から分かるように、現代社会においてリーダーシップは経営者だけでなく、すべてのビジネスパーソンに不可欠なスキルとなっています。

では、リーダーシップはビジネスにおいてどの程度影響を及ぼすのでしょうか。

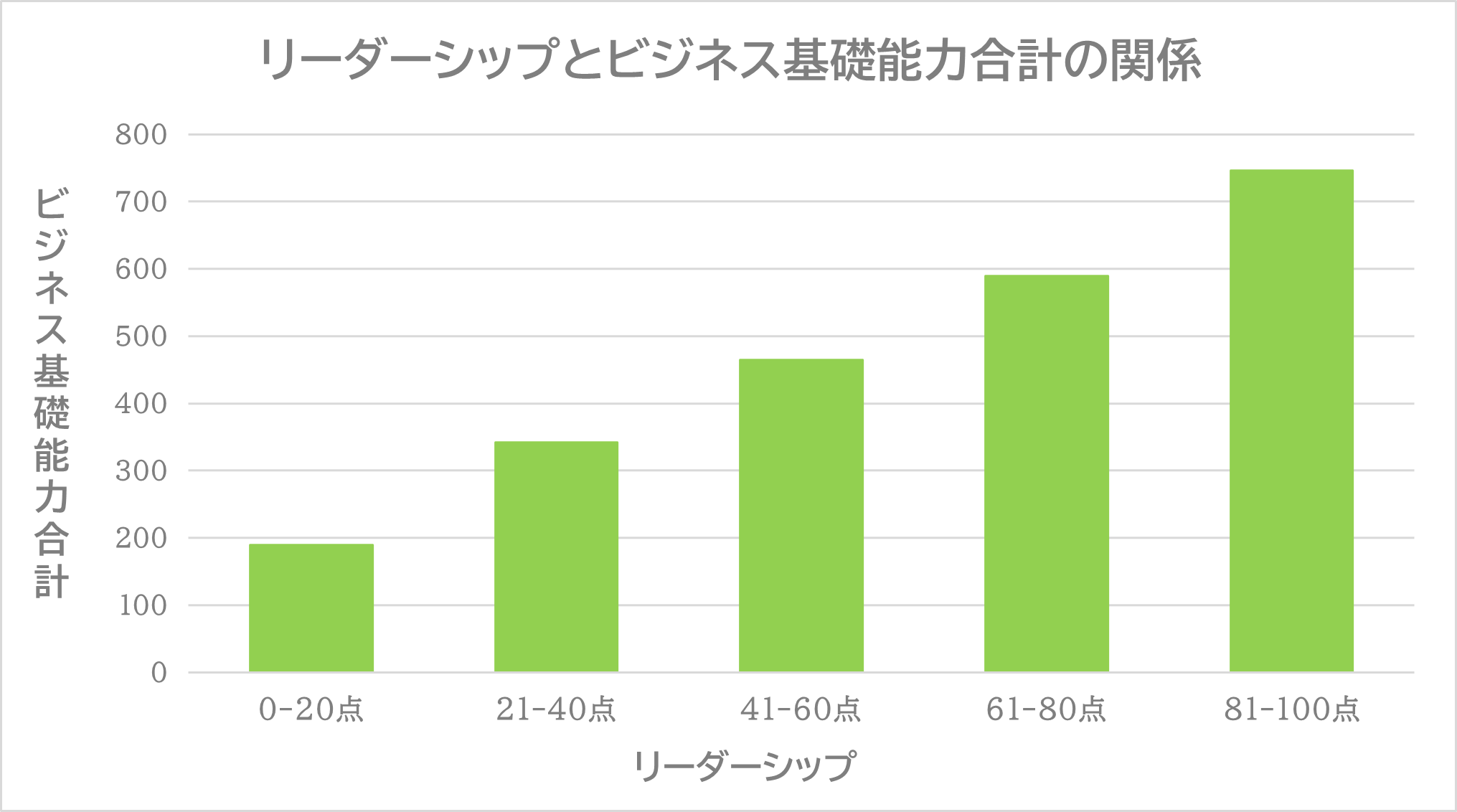

こちらのグラフをご覧ください。

このグラフは、リーダーシップとビジネス基礎能力合計の関係を表しており、リーダーシップの点数が高い人ほど、ビジネス基礎能力の合計点も高いことが分かります。

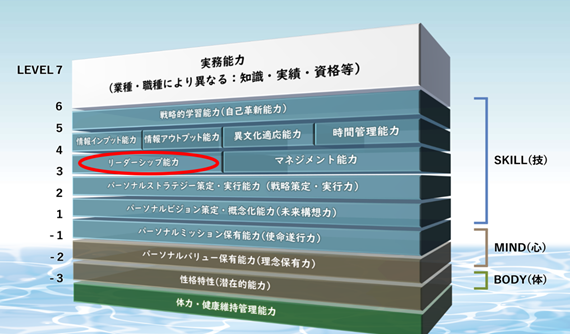

ビジネス基礎能力とは、仕事力を示し、人材の市場価値を総合的に可視化したものです。リーダーシップ、マネジメント能力等、ビジネスパーソンのベーススキル10個を基に、各能力100点の1000点満点で算出しています。(以下の図を参照)

では、具体的にどのようなことをすればリーダーシップを向上させることが出来るでしょうか。

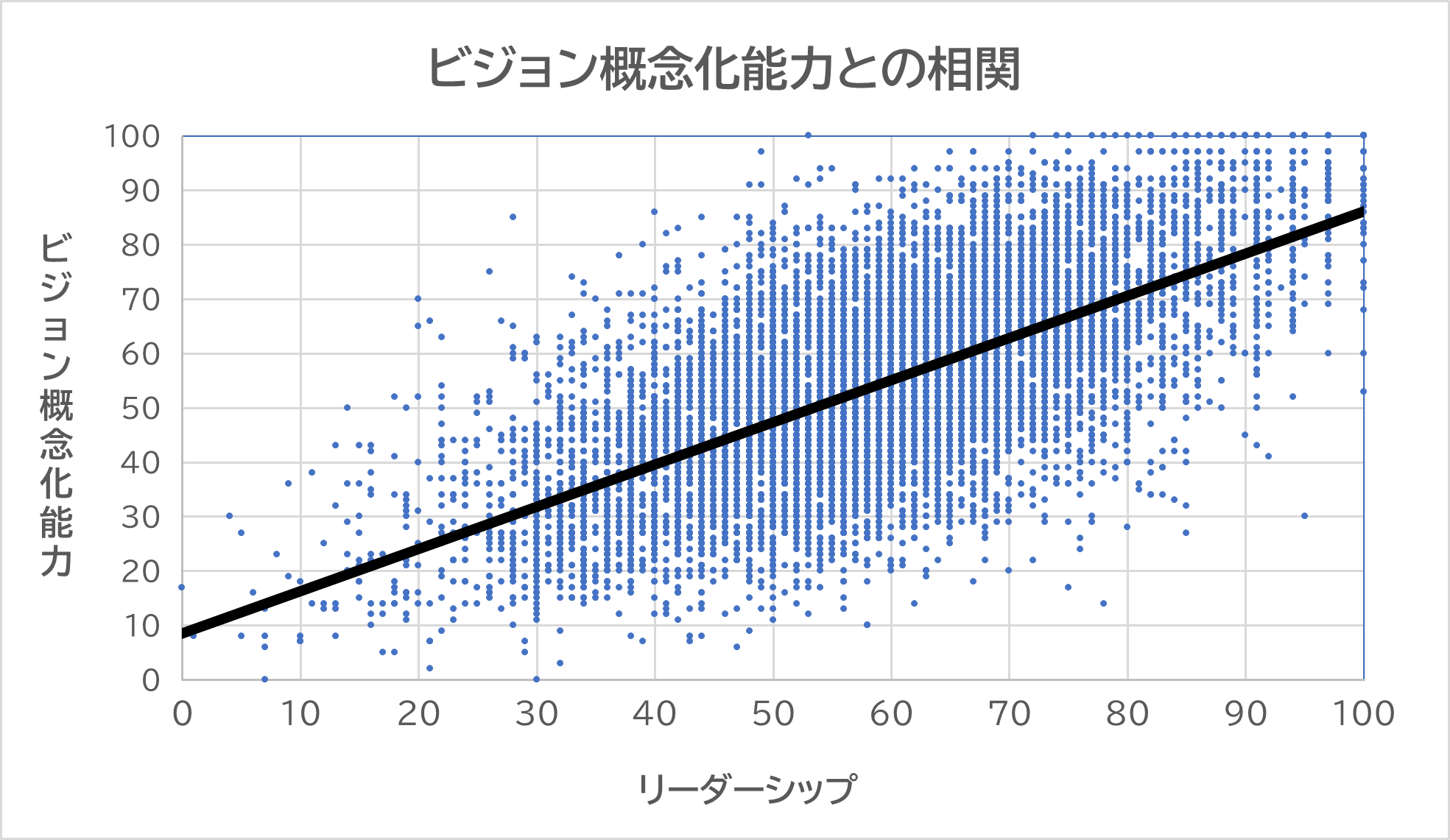

こちらの図をご覧ください。

(相関係数 r=0.674)

この図はリーダーシップとビジョン概念化能力の相関について表しており、リーダーシップが高い人ほど、ビジョン概念化能力が高い傾向にあることが読み取れます。

そもそも、ビジョン概念化能力とは将来の在りたい姿・理想像・目的地の解像度の高さを指しており、リーダーシップを向上させるための最善策だと弊社は考えております。

しかし、社員全体のビジョン概念化能力を向上させるには、単に1度きりの施策というよりも、日常的な思考習慣・組織文化として根付かせることが重要です。そこで、弊社は長期的な施策として2つの施策を提案いたします。

1つ目は、「ビジョン対話」の仕組み化です。

チームミーティングなどで、ビジョンの共有化や掲げているビジョンと今の業務がどう繋がるのかについて話すことをルーティン化することが出来れば、社員一人一人がビジョンについて触れる機会が多くなり、ビジョンを思考することが日常的な習慣になりうるでしょう。

2つ目は、評価プロセスへの導入です。

定期評価や昇進査定に、将来のビジョン提案資料やプレゼンテーションを求めることでビジョンを具現化する機会が設けられ、社員全体のビジョン概念化能力の向上に繋がります。また、将来のビジョンが優れていると評価された人には表彰制度を設けて、会社全体として表彰を行うことで、社員同士が切磋琢磨できる良い環境を作ることが出来ると弊社は考えます。

いずれにせよ、経営者自身が「常にビジョンを描いていること」「語り続けること」が社員のモデルとなります。ビジョンを語るだけではなく、社員自身が「自分の言葉で未来を描く文化」を醸成していくためには、上記のような施策を継続的かつ一貫性を持って導入することが不可欠です。

こうしたビジョン概念化能力の向上は、社員一人一人のリーダーシップ向上に必ず繋がり、会社全体を変革へ導く活気を生み出すでしょう。

※データ標本数:13640名

※このデータは標本より一部を抽出したものです。あくまで参考値としてご覧ください。

(執筆者:小川)